「香り」は文化の一つで、使う人のセンスが問われると考えられています。香りと言ってもいろいろな種類があり、好みも人それぞれです。食材や料理の香りから、ファッションとしての香水、日用品の洗剤類、インテリアとして用いられるお香やアロマまで多岐に渡ります。

ここでは、香りのマナーを中心に、日常生活やビジネスの場にふさわしい香りについて詳しくご紹介します。

「香り」「匂い」とは?

まずは、香りの定義、匂いとの違いについて解説いたします。

「香り」の定義

「香り」は、やまと言葉で「よいにおい」「芳香」の総称です。英語では「アロマ(aroma)」と訳されます。芳香分子が香りであり、嗅覚を刺激して生理/心理作用をもたらす化学物質を意味します。分子量以下の揮発性分子ですが、人間が知覚できるのは約10万種と言われています。

匂いや臭いとの違い

「薫り」は「香り」とほぼ同義ですが、より抽象的で比喩的な場面で使われる傾向が強いです。好ましいにおいが「香り」「薫り」だとすれば、「臭い」は不快な匂いを指します。一方、「匂い」は総体的な言葉で、よいにおいも嫌なにおいもすべて含みます。

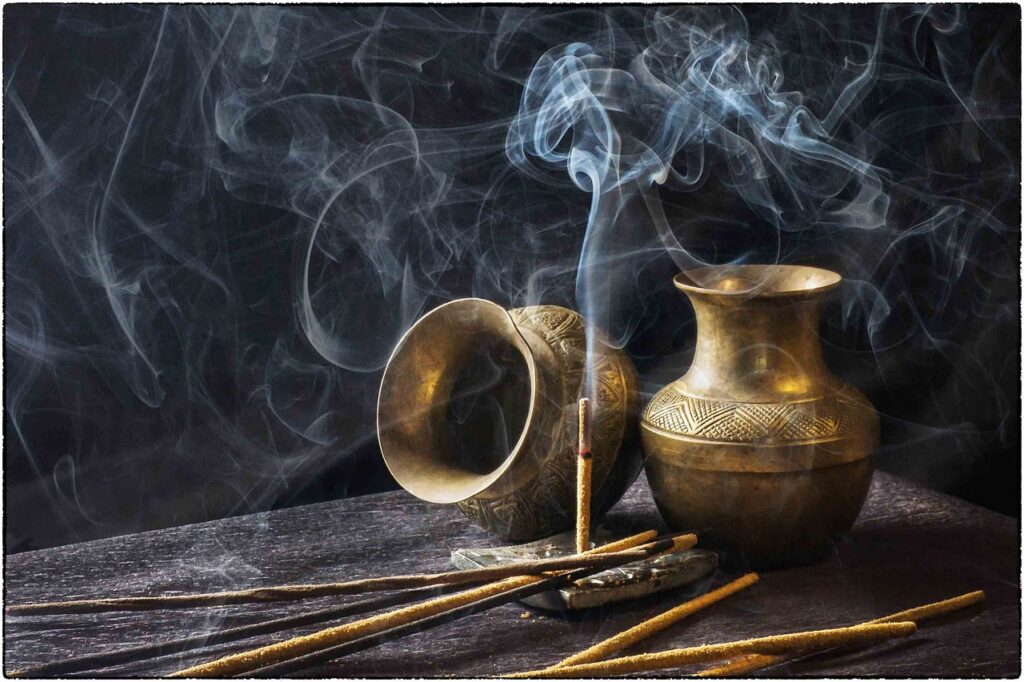

香り製品について

香料が含まれている香り関連の製品は巷にあふれています。香料の定義や香り製品の主な種類について、中でも香水をピックアップして詳しくまとめます。

香料とは?

香料は2種類あり、素材・抽出法・加工法により天然(自然)香料と合成香料に大別できます。天然香料には植物性と動物性があります。一般的に食品用の香料はフレーバー、その他の香料はフレグランスと呼ばれます。

香り製品の主な種類

香りが含まれている製品について、種類別に主なものを紹介いたします。

| ファッション/化粧品 | ・香水 ・化粧品 ・ヘアケア製品(ヘアスプレー、ヘアワックスなど) ・ボディミスト ・ハンドクリーム など |

| 日用品 | ・合成洗剤 ・柔軟剤 ・ハンドソープ ・ボディソープ ・シャンプー/トリートメント ・入浴剤 ・防虫剤 など |

| インテリア | ・芳香剤 ・アロマディフューザー ・アロマオイル ・アロマキャンドル ・インセンス/線香 など |

| 食品 | ・スパイス ・お茶/コーヒー ・飲料 など |

香水の種類と特徴

次に、香りの代名詞とも言える「香水」について、種類と特徴を表にまとめます。

| 種類 | 香料濃度 | 持続時間 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| オードパルファム | 10-15% | 3-5時間 | ・香りが強い ・一般的に避けた方が無難 |

| オードトワレ | 5-10% | 2-4時間 | ・香水ビギナー向け ・つけ直しはNG |

| オーデコロン | 2-5% | 1-2時間 | ・香りが弱い ・香水デビュー向け ・入眠前のリラックス効果あり |

香りの効果について

香りによってどのような効果が期待できるのか詳しく説明いたします。

嗅覚の特徴

鼻腔に入った香り分子が嗅覚受容体で感知されて、大脳辺縁系へ信号が伝達されます。さらに大脳辺縁系の中の「海馬」にも信号が届きます。大脳辺縁系は本能や感情、海馬は記憶を司っています。五感の中でも、嗅覚が最も本能/感情/記憶とつながっていると言われる所以です。

香りの効果

香りが脳に到達するのは驚くことに0.2秒以下。鼻で感じた香りは脳に直接影響を及ぼします。森林浴がよく例に挙げられますが、香りは下記のような薬理効果と心理効果の相乗作用が期待できます。

・自律神経を整える

・ストレスや疲労を軽減する

・疲労からの回復効果がある

・免疫力が向上する

・認知症を予防する

・緊張や不安を緩和する

・リラックスできる

・リフレッシュ効果がある

・快眠作用がある

・集中力がアップする

・過去の体験や記憶を思い出す

香害(こうがい、かおりがい)について

多くの自治体から最近注意喚起されている「香害」。実際に、合成香料によって数々の健康被害が報告されています。個人差はありますが、化学物質過敏症の発症により、倦怠感/頭痛/めまい/のどの痛み/目の痛み/嘔吐感/発熱/不眠/動悸などの体調不良が起こりやすく、症状がひどいと外出困難になり生活に支障が出る恐れもあります。主に、柔軟剤、合成洗剤、芳香剤、化粧品、香水などに含まれる合成香料が原因とされています。

現段階で香害に対する予防法や治療法が確立されていないため、原因となる化学物質の使用を減らすしか方法がありません。香水をはじめ、合成香料を含む柔軟剤や洗剤などの使用はできるだけ最小限にとどめることが必要です。

▶︎5省庁 啓発ポスター 「その香り困っている人もいます」

▶︎国民生活センター 「柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供」

香りのマナー

香りにはメリットもデメリットもあり、薬にも毒にもなる可能性が考えられます。また香りは人により好き嫌いがあるうえ、感じ方にも個人差があります。中には香水や香料自体を受け付けない敏感な体質の人もいます。香りが周囲に及ぼす影響度が高いため、「香りのマナー」についてきちんと理解しておきましょう。

香りの控えめなタイプを選ぶ

香りの感じ方には個人差があります。特にニオイがきつい柔軟剤や香水などで体調が悪くなる人もいます。香りの強さの目安を確認して、できる限り香りの度数が弱いタイプの商品を選ぶようにして、必ず使用適正量を守りましょう。普段使う日用品も含めて、無香料か微香タイプを選ぶのがおすすめです。

もし香水を使用する場面があれば、オードパルファムは避けて、低濃度のオーデコロン程度にしておきましょう。

使用量を少なめにする

香水はつけ過ぎると不快に思う人が大半です。自分の香りで周囲に迷惑をかけないよう、つけるならごく少量にしておきます。香水は簡単に香りが消えない性質を持つため、いったんつけ過ぎてしまうとシャワーを浴びて新しい衣類に着替えるしか対応策がありません。

次に、柔軟剤は継続して使用するうちに香りの感じ方が弱くなる結果、使用量が増える傾向があると報告されています。使用量の増加に伴って柔軟剤の効果が決して高まるわけではなく、むしろ香料の揮発成分量が多くなり周囲へ影響を及ぼすリスクが高まります。あくまでも商品表示の適正量を常に守るようにしましょう。

TPOに合わせて香りはNGだと心得る

TPO (時・場所・場合)を十分考慮したうえで、香水などを用いるかどうか決めるようにしましょう。特に次のケースでは強い香りはNGと見なされるので、柔軟剤の香りを含めて配慮が必要です。

【香りがタブーとされるケース】

・公共の場所(エレベーター、電車内など)

・職場

・学校

・病院/クリニック

・大勢が集まる場所

・食事をする場所(レストラン、料理店など)

・弔事の席(通夜、葬儀、法事)

・お茶会、香席

・就職活動時(説明会、就活イベント、インターン、面接など)

不快なにおいの対策をする

不快なにおいは相手に不潔なイメージを与えてしまいます。自分自身ではにおいに気づかないことがあるので、家族や友人にチェックしてもらえば安心です。

次のような不快なにおいは人間関係で不利になるので、しっかりと対策を実施すべきです。

| においの種類 | 対策 |

|---|---|

| 体臭 | ・毎日入浴する ・必ず洗濯した衣類を着用する |

| 汗臭 | ・汗拭きシートや制汗スプレーを利用する ・シャツやインナーの替えを持参する |

| 口臭 | ・食事後は歯磨きしたりマウスウォッシュをする ・においの強い飲食物は避ける(ニンニク、ニラなど) ・外出時に歯磨きセットを持参する ・口臭防止スプレーを使う |

| タバコ臭 | ・衣類はまめに洗濯する ・口臭予防する ・消臭スプレーを利用する |

| 靴臭/靴下臭 | ・特に冬の暖房時と夏季には注意 ・靴の手入れをしっかり行う ・シューズクリーニングは効果的 ・清潔な靴下を着用する ・靴下の予備を持参する |

| ペット臭 | ・衣類はペットのいない部屋で管理する ・衣類はまめに洗濯する ・防臭対策する |

まとめ

香りを適度に活用すれば、生活に潤いをもたらすだけでなく、さまざまな香りの効用を得られます。しかし香りの程度や量が過ぎると、人から嫌がられたり、場合によっては「香害」と呼ばれる健康上の被害を招く恐れがあります。特に香水や強い柔軟剤などは問題視されることが多いので、十分に配慮しなくてはいけません。香りは感じ方に個人差があり、あらかじめ「香りのマナー」についてしっかりと心得えておきましょう。